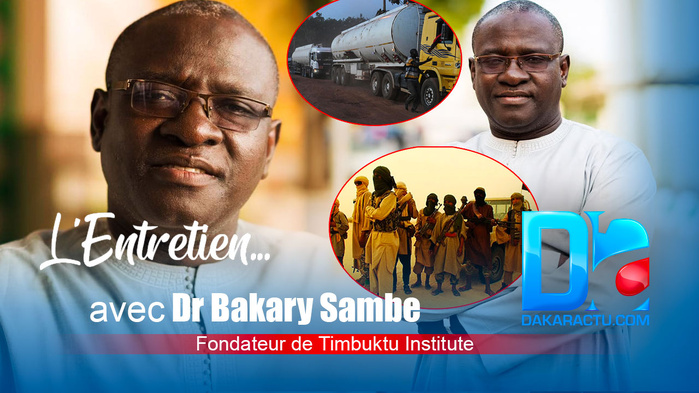

Entretien...

Comment l’architecture régionale de sécurité peut-elle se positionner pour faire face à la recrudescence des coups d'État et surtout de l’insécurité dans des pays comme le Mali et le Burkina ?

La recrudescence des coups d'État est le signe d’un épuisement des mécanismes classiques et d’un certain désenchantement qui ne signifie pas pour autant un rejet africain du système démocratique. Mais elle montre aussi qu’on doit, désormais, prendre en considération le risque électoral en tant que facteur de déclenchement de conflits et de crises comme ce fut le cas il y a quelques années en Côte d’Ivoire et juste la semaine dernière en Guinée Bissau. Mais, l’architecture régionale de sécurité en Afrique de l’Ouest ne peut plus se permettre de conditionner la lutte contre le terrorisme à la normalisation des rapports diplomatiques et des situations politiques internes des pays qui sont les plus touchés aujourd’hui. La rupture presque consommée entre l’Alliance des États du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) et la CEDEAO en janvier 2025 a rendu caduque l’ancienne géométrie régionale. Plutôt que d’attendre un retour improbable des trois pays sahéliens dans le giron communautaire, il est impératif de concevoir une nouvelle architecture sécuritaire « post-retrait » qui admet de manière réaliste la réalité politique actuelle tout en restaurant une cohérence opérationnelle. Cela passe, d’abord, par la reconnaissance de l’AES comme acteur désormais enraciné sur le théâtre du Sahel central et par la construction d’un cadre inclusif élargi associant volontairement les États côtiers les plus exposés, le Tchad et la Mauritanie. L’idée est de créer une force anti-terroriste sahélienne, ouest-africaine de nouvelle génération fondée sur une complémentarité territoriale claire : l’AES se concentre sur le cœur du Sahel, tandis que l’Initiative d’Accra et la Force multinationale mixte du Lac Tchad couvrent les façades méridionale et orientale. Un tel dispositif, financé par un fonds régional géré par l’Union africaine et accessible prioritairement aux États participant effectivement à la coordination, constitue, à mes yeux, une réponse réaliste au risque d’effondrement des capacités régionales actuelles face à une menace qui a déjà franchi les frontières traditionnelles du Sahel central. En plus, il faudrait intégrer dans toute évaluation exhaustive de la menace, le phénomène d’endogénéisation du jihadisme qui devrait mitiger les solutions du tout militaire.

N’est -il pas temps que la Cedeao et les pays de l’Aes puissent trouver des passerelles de coopération face à l’avancée des groupes jihadistes ?

Le temps de la coopération entre la CEDEAO et les pays de l’AES n’est pas simplement venu, il risque d’être largement dépassé par la gravité de la situation sur le terrain. Depuis 2012 les groupes djihadistes – JNIM et État islamique au Sahel – n’ont bénéficié d’une telle liberté de mouvement. Les cadres de partage de renseignements sensibles se sont presque effondrés, les opérations transfrontalières coordonnées ont sensiblement diminué si elles n’ont pas carrément cessé, et les grandes zones transfrontalières comme le parc W, le Liptako-Gourma ou la région des trois frontières sont devenues des sanctuaires où un convoi traqué n’a qu’à franchir une ligne invisible pour échapper à toute poursuite. Les attaques se multiplient désormais au Bénin, au Togo, dans le nord de la Côte d’Ivoire et du Ghana, démontrant que la menace n’est plus seulement sahélienne mais ouest-africaine. Dans ce contexte, la division politique actuelle constitue le premier allié stratégique des groupes armés terroristes. La seule passerelle immédiatement opérationnelle consiste à découpler totalement les questions sécuritaires des débats politiques et des velléités diplomatiques, les sanctions ou la nature des régimes bien qu’il faille tenir aux principes démocratiques et de bonne gouvernance. Des exemples précédents fonctionnent encore, comme la Force multinationale mixte du Lac Tchad ou le centre CRESMAO du Golfe de Guinée, qui continuent de coopérer malgré les divergences politiques. Il est donc urgent, dès le premier semestre 2026, d’ouvrir un canal exclusivement militaire et technique entre les états-majors et services de renseignement des deux blocs. La politique et la diplomatie s’inscrivent souvent dans le temps long, alors que l’urgence sécuritaire n’attend pas.

Les conflits communautaires commencent à prendre une place importante dans les nouvelles dynamiques sécuritaires. Comment est-ce que cela peut-il endiguer les efforts déployés pour venir à bout de la situation sécuritaire dans le Sahel ?

Vous savez, dans le cadre des mécanismes traditionnels de résolution de conflits, je pense que les stratégies hybrides alliant réponses militaires et approches sociétales, pourraient mitiger les effets de la faiblesse institutionnelle des États du Sahel avec la montée des conflits communautaires. Les conflits communautaires sont devenus l’un des principaux carburants de l’expansion djihadiste en Afrique de l’Ouest. Les tensions entre Peuls et Dogons ou Dozo au centre du Mali, entre les communautés du plateau Mossi et les Peuls au Burkina, ou plus largement entre agriculteurs et éleveurs, sont systématiquement instrumentalisées par les katibas qui se présentent comme les protecteurs de communautés stigmatisées. Ces conflits locaux provoquent des recrutements massifs, empêchent toute collaboration entre populations et forces de défense qui perdent la bataille du renseignement si cruciale dans cette guerre contre le terrorisme. Tout cela arrive à brouiller la distinction entre combattants et civils. Les conflits intercommunautaires constituent ainsi un frein majeur à toute stratégie purement militaire, car aucune opération ne peut réussir durablement dans des territoires où l’État est perçu comme partial ou absent. Il va de soi qu’une réponse cinétique est nécessaire mais radicalement insuffisante. Il est impératif de réactiver massivement les mécanismes traditionnels de résolution de conflits, de structurer une diplomatie religieuse régionale crédible – à l’image du conseil des oulémas mauritanien ou en mobilisant des autorités comme le Khalife général des Niassènes, dont l’influence s’étend du Sénégal au Nigeria – et de donner enfin un rôle central à la société civile de terrain dans la prévention, la médiation locale et la réinsertion des ex-combattants pour laquelle peu de pays sont outillés. Sans cette dimension endogène et sociétale, les efforts militaires, même coordonnés, resteront éternellement insuffisants et à la longue contre-productifs.

Quelles sont aujourd’hui les réelles capacités de réponse de la CEDEAO ?

Il faudrait une réévaluation des capacités régionales de réponse et des modalités réalistes d’une coopération sécuritaire transfrontalière dans le contexte actuel de fragmentation ouest-africaine. Il est sûr que les capacités de réponse de la CEDEAO, dans sa configuration actuelle à douze membres, se sont largement affaiblies depuis le retrait officiel des trois pays du Sahel en janvier 2025. L’organisation a perdu l’accès direct aux territoires les plus touchés et les plus stratégiques, le partage de renseignement est quasiment à l’arrêt, ce qui pose un réel problème par exemple dans les zones frontalières du Bénin et du Niger. Les opérations transfrontalières ont cessé, et les financements régionaux sont gelés ou redirigés vers les nouvelles priorités des partenaires. Pendant ce temps, la force conjointe de la CEDEAO reste toujours à l’état embryonnaire et la nouvelle force de l’AES souffre des mêmes carences structurelles : à savoir l’absence d’aviation, un renseignement stratégique limité, une logistique lourde inexistante. Surtout, la stratégie de la CEDEAO demeure prisonnière d’une conditionnalité politique nourrissant les différends diplomatiques et qui bloque toute coopération pragmatique avec les régimes militaires en place. En l’état, la CEDEAO réduite à douze n’a plus les moyens humains, géographiques ni opérationnels d’endiguer seule une menace qui contrôle déjà plus de la moitié des territoires ruraux du Mali et du Burkina Faso et qui progresse inexorablement vers le Golfe de Guinée et la façade atlantique. Si elle ne s’adapte pas à cette nouvelle réalité et fait preuve d’agilité, la CEDEAO risque de ne pas être à la mesure des défis multidimensionnels d’aujourd’hui encore moins adaptés pour la résolution de la crise actuelle.

Au regard de cette situation complexe, que devraient faire l’Union Africaine ou même la communauté internationale pour soutenir ces pays et les aider à sortir de la spirale de la violence terroriste qui mine la paix et bride les efforts de développement dans la région ?

L’Union africaine doit aujourd’hui prendre le leadership immédiat en tant que médiateur encore perçu comme neutre et légitime. Elle peut encore s’appuyer sur le levier politique qu’est resté l’UNOWAS. Elle doit tout faire pour rendre possible une réunion restreinte des chefs d’état-major et du leadership du renseignement des quinze pays de l’ancien espace CEDEAO, puis, pourquoi pas soumettre au Sommet de l’UA de début 2026 un Pacte opérationnel léger. Ce pacte pourrait se limiter pour un meilleur ciblage à quelques domaines prioritaires : réactivation de centres de fusion du renseignement, autorisation de poursuites transfrontalières, une coopération aérienne, partage des sanctions financières, et plateforme régionale de déradicalisation et de dialogue doctrinal ou religieux. Parallèlement, les partenaires internationaux doivent cesser ou mieux réfléchir aux soutiens bilatéraux exclusifs qui alimentent la polarisation actuelle. Dans cet esprit de mutualisation, tout appui extérieur, qu’il prenne la forme de renseignement satellitaire, de drones, de formation ou d’équipements, devrait être strictement conditionné à l’adhésion effective du pays bénéficiaire au mécanisme régional commun, quel que soit le camp auquel il appartient. À défaut d’une telle initiative urgente et pragmatique sous égide africaine, la région s’achemine vers l’un des scénarii les plus sombres : une progression inexorable des groupes terroristes vers de plus vastes espaces du Golfe de Guinée, de la façade atlantique et le risque d’effondrement sécuritaire de plusieurs États y compris côtiers dans un horizon assez proche.

Le temps de la coopération entre la CEDEAO et les pays de l’AES n’est pas simplement venu, il risque d’être largement dépassé par la gravité de la situation sur le terrain. Depuis 2012 les groupes djihadistes – JNIM et État islamique au Sahel – n’ont bénéficié d’une telle liberté de mouvement. Les cadres de partage de renseignements sensibles se sont presque effondrés, les opérations transfrontalières coordonnées ont sensiblement diminué si elles n’ont pas carrément cessé, et les grandes zones transfrontalières comme le parc W, le Liptako-Gourma ou la région des trois frontières sont devenues des sanctuaires où un convoi traqué n’a qu’à franchir une ligne invisible pour échapper à toute poursuite. Les attaques se multiplient désormais au Bénin, au Togo, dans le nord de la Côte d’Ivoire et du Ghana, démontrant que la menace n’est plus seulement sahélienne mais ouest-africaine. Dans ce contexte, la division politique actuelle constitue le premier allié stratégique des groupes armés terroristes. La seule passerelle immédiatement opérationnelle consiste à découpler totalement les questions sécuritaires des débats politiques et des velléités diplomatiques, les sanctions ou la nature des régimes bien qu’il faille tenir aux principes démocratiques et de bonne gouvernance. Des exemples précédents fonctionnent encore, comme la Force multinationale mixte du Lac Tchad ou le centre CRESMAO du Golfe de Guinée, qui continuent de coopérer malgré les divergences politiques. Il est donc urgent, dès le premier semestre 2026, d’ouvrir un canal exclusivement militaire et technique entre les états-majors et services de renseignement des deux blocs. La politique et la diplomatie s’inscrivent souvent dans le temps long, alors que l’urgence sécuritaire n’attend pas.

Les conflits communautaires commencent à prendre une place importante dans les nouvelles dynamiques sécuritaires. Comment est-ce que cela peut-il endiguer les efforts déployés pour venir à bout de la situation sécuritaire dans le Sahel ?

Vous savez, dans le cadre des mécanismes traditionnels de résolution de conflits, je pense que les stratégies hybrides alliant réponses militaires et approches sociétales, pourraient mitiger les effets de la faiblesse institutionnelle des États du Sahel avec la montée des conflits communautaires. Les conflits communautaires sont devenus l’un des principaux carburants de l’expansion djihadiste en Afrique de l’Ouest. Les tensions entre Peuls et Dogons ou Dozo au centre du Mali, entre les communautés du plateau Mossi et les Peuls au Burkina, ou plus largement entre agriculteurs et éleveurs, sont systématiquement instrumentalisées par les katibas qui se présentent comme les protecteurs de communautés stigmatisées. Ces conflits locaux provoquent des recrutements massifs, empêchent toute collaboration entre populations et forces de défense qui perdent la bataille du renseignement si cruciale dans cette guerre contre le terrorisme. Tout cela arrive à brouiller la distinction entre combattants et civils. Les conflits intercommunautaires constituent ainsi un frein majeur à toute stratégie purement militaire, car aucune opération ne peut réussir durablement dans des territoires où l’État est perçu comme partial ou absent. Il va de soi qu’une réponse cinétique est nécessaire mais radicalement insuffisante. Il est impératif de réactiver massivement les mécanismes traditionnels de résolution de conflits, de structurer une diplomatie religieuse régionale crédible – à l’image du conseil des oulémas mauritanien ou en mobilisant des autorités comme le Khalife général des Niassènes, dont l’influence s’étend du Sénégal au Nigeria – et de donner enfin un rôle central à la société civile de terrain dans la prévention, la médiation locale et la réinsertion des ex-combattants pour laquelle peu de pays sont outillés. Sans cette dimension endogène et sociétale, les efforts militaires, même coordonnés, resteront éternellement insuffisants et à la longue contre-productifs.

Quelles sont aujourd’hui les réelles capacités de réponse de la CEDEAO ?

Il faudrait une réévaluation des capacités régionales de réponse et des modalités réalistes d’une coopération sécuritaire transfrontalière dans le contexte actuel de fragmentation ouest-africaine. Il est sûr que les capacités de réponse de la CEDEAO, dans sa configuration actuelle à douze membres, se sont largement affaiblies depuis le retrait officiel des trois pays du Sahel en janvier 2025. L’organisation a perdu l’accès direct aux territoires les plus touchés et les plus stratégiques, le partage de renseignement est quasiment à l’arrêt, ce qui pose un réel problème par exemple dans les zones frontalières du Bénin et du Niger. Les opérations transfrontalières ont cessé, et les financements régionaux sont gelés ou redirigés vers les nouvelles priorités des partenaires. Pendant ce temps, la force conjointe de la CEDEAO reste toujours à l’état embryonnaire et la nouvelle force de l’AES souffre des mêmes carences structurelles : à savoir l’absence d’aviation, un renseignement stratégique limité, une logistique lourde inexistante. Surtout, la stratégie de la CEDEAO demeure prisonnière d’une conditionnalité politique nourrissant les différends diplomatiques et qui bloque toute coopération pragmatique avec les régimes militaires en place. En l’état, la CEDEAO réduite à douze n’a plus les moyens humains, géographiques ni opérationnels d’endiguer seule une menace qui contrôle déjà plus de la moitié des territoires ruraux du Mali et du Burkina Faso et qui progresse inexorablement vers le Golfe de Guinée et la façade atlantique. Si elle ne s’adapte pas à cette nouvelle réalité et fait preuve d’agilité, la CEDEAO risque de ne pas être à la mesure des défis multidimensionnels d’aujourd’hui encore moins adaptés pour la résolution de la crise actuelle.

Au regard de cette situation complexe, que devraient faire l’Union Africaine ou même la communauté internationale pour soutenir ces pays et les aider à sortir de la spirale de la violence terroriste qui mine la paix et bride les efforts de développement dans la région ?

L’Union africaine doit aujourd’hui prendre le leadership immédiat en tant que médiateur encore perçu comme neutre et légitime. Elle peut encore s’appuyer sur le levier politique qu’est resté l’UNOWAS. Elle doit tout faire pour rendre possible une réunion restreinte des chefs d’état-major et du leadership du renseignement des quinze pays de l’ancien espace CEDEAO, puis, pourquoi pas soumettre au Sommet de l’UA de début 2026 un Pacte opérationnel léger. Ce pacte pourrait se limiter pour un meilleur ciblage à quelques domaines prioritaires : réactivation de centres de fusion du renseignement, autorisation de poursuites transfrontalières, une coopération aérienne, partage des sanctions financières, et plateforme régionale de déradicalisation et de dialogue doctrinal ou religieux. Parallèlement, les partenaires internationaux doivent cesser ou mieux réfléchir aux soutiens bilatéraux exclusifs qui alimentent la polarisation actuelle. Dans cet esprit de mutualisation, tout appui extérieur, qu’il prenne la forme de renseignement satellitaire, de drones, de formation ou d’équipements, devrait être strictement conditionné à l’adhésion effective du pays bénéficiaire au mécanisme régional commun, quel que soit le camp auquel il appartient. À défaut d’une telle initiative urgente et pragmatique sous égide africaine, la région s’achemine vers l’un des scénarii les plus sombres : une progression inexorable des groupes terroristes vers de plus vastes espaces du Golfe de Guinée, de la façade atlantique et le risque d’effondrement sécuritaire de plusieurs États y compris côtiers dans un horizon assez proche.

Autres articles

-

Poste de SG de l'ONU : "Le président du Burundi a déposé au siège des Nations Unies le dossier de candidature du président Macky Sall " (Abdou Mbow)

-

Décès de Mansoureh Khojaste Bagherzadeh, épouse de l’Ayatollah Khamenei

-

Conflit américano-iranien: Comment la guerre pourrait-elle affecter l’économie africaine…le Sénégal en particulier ?

-

[ Reportage] Rappel des « Cheikhou Chérifou » : les chauffeurs dénoncent une décision « brutale » de l’État

-

Grand Prix du Coran : Dakar , capitale du récital coranique au rythme de l’excellence et de la dévotion … Serigne Abdoulaye Dia, l’engagement au service du Coran et de la communauté